Ильдар Галеев: «К сожалению, у татар нет феномена коллекционирования и собирательства»

«В коллекции одного из знаковых для Татарстана людей есть художники первого ряда. Если бы он показал ее, это была бы сенсация», – отмечает известный галерист Ильдар Галеев. В интервью «Татар-информу» он рассказал о своем отношении к скульптурам Даши Намдакова, разнице в объемах финансирования спорта и культуры и о татарстанских живописцах-брендах.

«Хоррият — это татарский «Черный квадрат»

– Ильдар Ибрагимович, мы разговариваем в стенах Национальной библиотеки РТ. Вы уже сказали, что для вас всегда была интересна и важна скульптура «Хоррият» на верхушке стелы, стоящей рядом с этим зданием. Почему?

– Начнем с того, что Кадим Замитов крупнейший скульптор, но у меня есть ощущение, что его как-то замалчивают. Не слышно никакой критики, никаких отзывов о нем. Если это так, то непонятно, почему. Он еще жив, ему 75-76 лет (78, – прим. Т-и). В Москве Замитов фигура очень многозначная, там его ценят. В том числе за то, что он привносит какую-то национальную струю в современную скульптуру. Вообще современная скульптура – это сложный механизм. Хороших скульпторов в России мало по определению, потому что у нас нет классической скульптурной школы. Все наши знаменитые скульпторы перепевали французских – Родена, Бурделя, Майоля.

Что касается Хоррият, то она появилась в середине 1990-х годов как некий символ национального самосознания и вначале ее мало кто понял. Но со временем пришло понимание, что это обобщенный образ века – даже не 20-го, а 21-го. Это то ли птица, то ли женщина, то ли судьба. То ли прошлое, то ли будущее, то ли настоящее. Такой очень многозначный образ, в некотором смысле он даже соседствует с дизайном. Это тот случай, когда скульптура и дизайн – близнецы-братья, когда они идут рука об руку и создают нечто общее.

Не знаю, как сейчас, а раньше Хоррият еще вращалась вокруг своей оси.

– Да, со скоростью один оборот в час. Сейчас не вращается.

– Очень жаль, потому что это была кинетическая скульптура. Кинетическая скульптура для второй половины XX века – тоже новаторство. Есть такая специальная школа, кинетическое искусство, которое показывает скульптуру в некоем движении. И Замитов эту идею воплотил. То, что она сейчас не вращается, – это нарушение авторского замысла.

«То, что Хоррият сейчас не вращается, – это нарушение авторского замысла»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– А в каком стиле она сделана?

– Минимализм. Чистой воды минимализм, причем американского толка. Это общечеловеческий образ. Да, он имеет, конечно, какие-то национальные следы. Вообще, легче всего было бы поставить вместо него Тулпара. Такой символ татарского движения вперед – конь, казы (смеется) и что там еще может быть таким направлением национальной мысли. Но Тулпар очень сложно поворачивался бы гранями. Здесь нужна была многогранная и аэродинамическая скульптура, такой объект, который хорошо смотрелся бы именно в движении, в повороте. Поэтому это очень близко абстрактной скульптуре. Это своего рода татарский «Черный квадрат», если откровенно. Мне очень нравится эта вещь.

И при такой высокой скульптурной культуре, которая выражена в этом объекте, иметь в городе еще и скульптуры Даши Намдакова – это моветон.

«Ильдар Ханов говорил, что у него есть рисунок Сикейроса. Интересно, где он сейчас»

– А что с ними не так?

– Скульптура подобного плана, изобилующая деталями, бытописанием, подробностями, – это скульптура далеко ушедшего прошлого. Сейчас ее можно воспринимать только как архаическую, поросшую мхом, безнадежно устаревшую. Скульптура XXI века кардинально другая. Почему я говорю с уверенностью? Потому что мы знаем развитие мировой скульптурной мысли, мы знаем, какая у нее периодизация, какие актуальные инноваторские вещи творились в пластических искусствах, в изобразительном искусстве, вообще в искусстве.

Скульптура Намдакова все-таки отдает литературщиной. Там много сюжета, нарратива, много как бы выдуманного. Конечно, нельзя вменять это в вину художнику, он так мыслит и представляет, но он идет по пути уже открытого до него. Весь этот эволюционный период постижения скульптуры такого рода мы уже пережили, мы прошли этот этап осознания пластических искусств и хотим уже чего-то нового.

«Скульптура Намдакова отдает литературщиной. Сейчас ее можно воспринимать только как безнадежно устаревшую»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Можете тремя эпитетами обозначить это новое? То, куда движется современная скульптура.

– Она освобождается от ненужных деталей. Она говорит о ценностях мира обобщенным языком, стремится быть трансконтинентальной, то есть впитывает в себя традиции и культуры многих народов. Это век глобализации, который может содержать в себе типичные национальные традиции, но на основе синтеза производить некий проект совмещения в себе многих деталей и мировых процессов.

Вот такая глобальная скульптура, в которой отражалась бы история мира, должна быть сейчас востребована. То же относится к искусству в целом.

– Вы сказали, что в России нет скульптурной школы. А Ильдар Ханов с его абстракциями тоже кому-то подражал? Кому, Генри Муру?

– Он отталкивался от Сикейроса. От мексиканских ребят – Сикейроса, Ороско, Диего Риверы. Между прочим, с первым он был знаком. Они же все были коммунистами, приверженцами левых идей, вспомним их росписи в нью-йоркском Рокфеллер-центре, за которые они получили по самое не горюй. И в какой-то момент Сикейрос приехал в Москву. А у Ильдара было удивительное качество – он как-то гипнотически воздействовал на людей. Он же занимался духовными практиками, очень хорошо в них разбирался, исповедовал что-то вроде буддизма или бахаизма, такое смешение всех религий.

Я помню даже, Ильдар говорил мне, что у него есть рисунок Сикейроса, полученный от него в подарок. Интересно, где он сейчас.

«У Ильдара Ханова (на фото справа; слева – его брат Ильгиз) было удивительное качество — он гипнотически воздействовал на людей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сравните бюджеты Метрополитен-музея в Нью-Йорке и футбольного суперклуба»

– А как вы относитесь к самому знаменитому детищу Ханова, Храму всех религий?

– Очень положительно.

– То есть он соответствует тому, что вы сейчас говорили о современном искусстве?

– Да, потому что Ханов, сочетая несочетаемое, понял, извините за это слово, тренд движения мировой художественной мысли. В нем соседствуют вещи, соседство которых, может быть, никогда не допускалось бы в обычной художественной практике. Но в этом и выражалась его экспериментальная натура – в том, чтобы соединить несоединимое.

Храм всех религий, как я его воспринимаю, отчасти наследует традиции бахаистской культуры. В Хайфе есть знаменитый бахаистский храм, который располагается на горе, с террасами, садами, райскими уголками, с такой чаше-купольной архитектурой, и в такой архитектуре тоже воплощаются традиции многих народов и национальностей. В Казани бахаистский дом-храм располагался рядом с музеем Ленина на улице Ульяновых. В 1980-е было так, по крайней мере. Секретный такой дом.

– А сейчас они базируются в Доме чекиста, что тоже звучит интересно.

– Серьезно? Да, интересно, особенно если учесть, что Дом чекиста построен на месте разрушенного Покровского храма. Это опять-таки такое сочетание… такой гоголь-моголь, в котором все варится.

– Вся Казань в этом.

– Конечно. Герцен давно написал, что в Казани все можно найти – и Запад, и Восток.

«Сочетая несочетаемое, Ханов понял тренд движения мировой художественной мысли»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В Татарстане бросается в глаза разница между объемом средств, выделяемых на культуру и на спорт. Может быть, мы, татары, бескультурный народ? В смысле не обладающий культурой?

– На спорт во всем мире выделяется больше денег, не только в Татарстане. У известных футболистов заработки под 80-120 миллионов [евро] в год – этого достаточно, чтобы поддерживать музейную институцию в течение, скажем, десяти лет. Причем не самую последнюю институцию. Сравните бюджеты крупнейших музеев, типа Метрополитен в Нью-Йорке, и футбольного суперклуба, и вы увидите, что это две большие разницы.

При том, что в траст-фонд Метрополитен-музея входят крупнейшие бизнесмены и промышленники, люди далеко не бедные. Но спорт на Западе – это коммерческая вещь, которая приносит учредителям клубов большие деньги. Может быть, люди, которые тратят на спорт в России, тоже по инерции считают, что на этом можно заработать деньги.

«Это странно, но у татар нет феномена коллекционирования»

– Борис Березовский первым из российской элиты 1990-х годов купил в Европе картину за миллион долларов. Может быть, он отмывал деньги таким образом, но после этого вся московская элита побежала туда за картинами. Со временем еврейская община в Москве начала поддерживать еврейское искусство. Скажем, у Еврейского музея и центра толерантности довольно внушительный бюджет. Может быть, татарам стоит внимательнее присмотреться к этим примерам?

«После февраля 2022 года отечественные арт-дилеры оказались выкинуты с международного рынка искусства»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– Это странно, но феномена коллекционирования, собирательства в татарском этносе, к сожалению, нет. Не сложились такие традиции, это соседствовало с чем-то не совсем приличным, если ты чего-то там собираешь. С чем это связано – с религией, с традицией, с кочевым прошлым, когда ты часто перемещаешься и не задумываешься о том, что у тебя... это мировоззрение номада, когда ты сегодня здесь, завтра там, и зачем тебе все это создавать.

А что касается Березовского, то надо учесть, что он вышел из академической среды. Он стал доктором наук еще в советское время, когда требования к диссертациям были жесткие, был членом-корреспондентом РАН. А у людей точных наук и профессий есть склонность к коллекционированию. Более того, московские академические институты – общей и неорганической химии, физических проблем и т.п., проводили в свое время художественные выставки на Ленинском проспекте, была целая их серия. Туда приходили известнейшие ученые и покупали картины.

Первая значимая выставка казанского художника Алексея Аникеёнка состоялась именно в московском Институте [физических проблем имени П. Л.] Капицы, ее собирали физики. Они настолько полюбили его искусство, что, например, Институт ядерной физики в Гатчине просто приобрел целое наследие Аникеёнка, у них была коллекция его картин.

«Институт ядерной физики в Гатчине приобрел целое наследие Алексея Аникеёнка»

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Откуда все это идет? Это ведь люди не гуманитарных профессий, они, казалось бы, никак не связаны с литературой, изобразительным искусством. Видимо, это связано с тем, что математика, физика и т.п. – это категории очень абстрактного мышления. С чем они очень близко соседствуют? С композиторством и изобразительным искусством. Поэтому Березовский и стал первым покупателем картин в новое время.

«Аукционы в Москве работают на всю катушку»

– В Татарстане есть серьезные коллекционеры, помимо Валерия Сорокина?

– Я знаю, что в коллекции одного из знаковых для Татарстана людей есть художники первого ряда. Не буду называть его имя, это закрытая коллекция, но если бы он проявил волю и показал ее, это была бы сенсация. Потому что люди, которые собирались дарить ему что-то существенное на юбилеи, обзванивали всех арт-дилеров Москвы и стран дальнего зарубежья.

Почему бы не показать это собрание? Это стало бы примером для всех людей во власти и в бизнесе, это оживило бы искусство. Нельзя обсуждать только политику, нельзя быть озабоченным только экономическими проблемами, есть нечто большее. Может быть, тогда и отношение к культурным институциям поменяется, появятся меценаты. Все музеи Америки держатся на меценатстве, на филантропии. Там, правда, есть такой закон, что если ты даришь картину музею, то на эту стоимость тебя освобождают от выплаты налогов. И у них считается крутым, если ты поддерживаешь свой университетский музей.

– Что сейчас происходит с аукционами в Москве?

– Они работают на всю катушку. Но это связано с тем, что после февраля 2022 года отечественные арт-дилеры оказались выкинуты с международного рынка искусства. На аукционы Сотбис, Кристис и так далее сейчас никого не допускают, люди с российскими паспортами не могут быть зарегистрированы на международном рынке. Это, конечно, дискриминация, потому что получается, что «бьют по паспорту».

– А Татарстан может организовать подобные аукционы у себя? Работающие, скажем, на Поволжье? Или в этом нет смысла, когда рядом Москва?

– Те немногие татарстанские коллекционеры, что есть, смотрят все-таки на Москву.

«Я стопроцентный татарин»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Слышал от отца много добрых слов о Лысенко»

– Уточним, какие у вас корни, чтобы читатели не восприняли как-то неправильно ваши слова о, возможно, номадическом фундаменте татарской культуры. Они у вас татарские, так?

– Да, я стопроцентный татарин.

– Но родились вы при этом не в Татарстане. Как так вышло?

– Мой папа родом из Дубъязского района (ныне территория Зеленодольского и Высокогорского районов РТ, – прим. Т-и). В 30-е годы его семья переехала в Казань. Знаете овраг под бывшей Шамовской больницей, где сейчас проходит дорога? Вот в этом овраге стоял дом моего деда, можно сказать, родовой дом, в котором жила семья отца. И в 1937 году друг моего деда сообщил ему ночью: «Утром за тобой приедет воронок, озаботься, пожалуйста, этой проблемой». Ну, дедушка ранним утром собрал всю семью – жену и пятерых детей, посадил их в товарный вагон поезда, который шел в Туркмению, а сам пустился в бега. Семья добралась до Туркмении через 40 дней, а дедушка уехал в Красноярский край, где жил вплоть до 1956 года.

– Кем он работал в ТАССР?

– Он был одним из руководителей потребкооперации в республике. Так вот, отец провел детство в Средней Азии, а потом уехал в Москву и поступил в Тимерязевскую сельскохозяйственную академию. Его учителем, кстати, был Трофим Лысенко, известный борец с морганистами и вейсманистами. Но от папы я слышал очень много добрых слов о Трофиме Денисовиче – о том, как он принимал экзамены, как относился к людям из провинции. У большинства из нас демонизированный образ Лысенко, а в воспоминаниях отца он очень позитивный.

В 1958 году отец окончил сельхозакадемию, получил диплом экономиста и по распределению уехал в Ташкент. Там он стал заниматься наукой, там же родился я. Окончив школу, я уехал в Казань и поступил на юридический факультет университета, у меня диплом правоведа. В Казани жил с 16 до 36 лет.

«Урманче очень интересовался современным ему западноевропейским и американским искусством»

– В одном из интервью вы сказали, что в истории российского искусства XX века много белых пятен. А в татарстанском искусстве есть белые пятна?

– Их уже не так много. Вообще основополагающей для меня была тема искусства 1920-х годов, до 1926-27 года, эпохи слома всех предыдущих движений и направлений мысли. На волне этой модернизации в Казани тоже создавалось разное новое. Вот этот срез культуры мне был интересен, и я, как мог, пытался в своей деятельности галериста и в издательской практике эти лакуны воссоздать.

«Константин Чеботарев и Александра Платунова – важная для Казани художественная пара 1920-х годов»

Фото: обложка альбома «Сказки». Казань, 1922 (из телеграм-канала «Галеев-Галерея»)

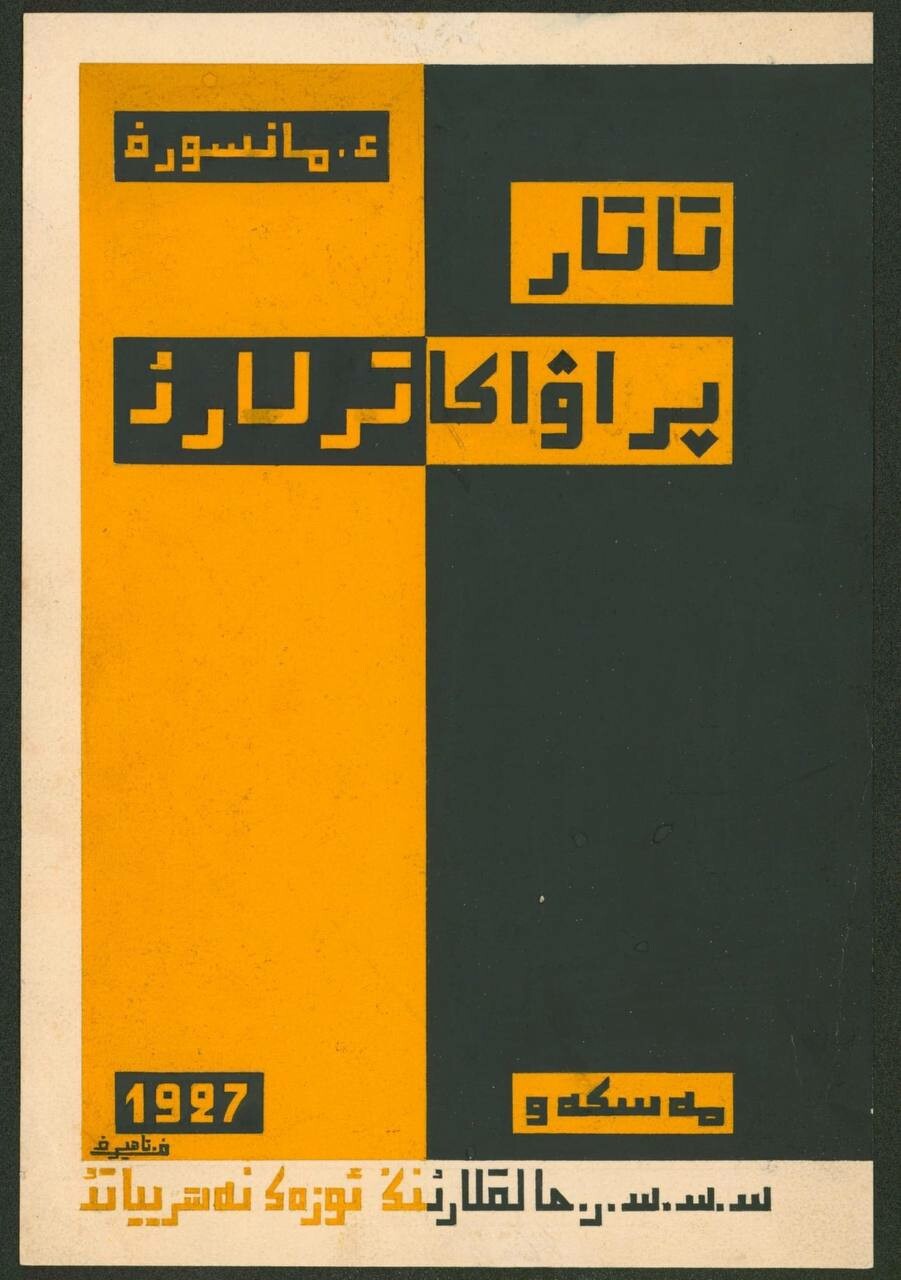

Как раз совсем недавно я закрыл в Москве выставку Константина Чеботарева и Александры Платуновой. Это важная для Казани художественная пара 20-х годов, создававшая совершенно новое художественное сознание, я называю их «казанские Ларионов и Гончарова». У них была школа, были ученики, один из них – Фаик Шакиржанович Тагиров, который создавал новый татарский шрифт на основе арабской письменности. Он сын знаменитого просветителя Шакиржана Тагирова.

Но потом все это закончилось, произошло зажимание всех новых идей и наступил период социалистического реализма, в котором нет белых пятен. Все люди, которые проявили себя в эпоху соцреализма в Татарской республике, известны. Самый яркий из них, конечно, Баки Урманче. Это человек, который олицетворяет собой искусство Татарстана от 30-х до 80-х годов. Кстати, вчера в казанском музее я разговаривал с одной из сотрудниц о том, что проводится масса мероприятий, посвященных Урманче, издано много книг, но я ни разу не читал научного текста о том, что в 60-х и 70-х годах он очень интересовался современным ему западноевропейским и американским искусством. Например, французским минималистом Пьером Сулажем.

«Фаик Тагиров создавал новый татарский шрифт на основе арабской письменности»

Фото: обложка книги «Татары-провокаторы», оформленной Фаиком Тагировым (из телеграм-канала «Галеев-Галерея»)

И в 60-е годы в работах Урманче появились такие абстрактные композиции, где он на листе бумаги, например, мастихином проводит черную полосу и пересекает ее какими-то линиями. Вдова Баки Идрисовича Флора Ахметова-Урманче говорила мне, что ее муж интересовался творчеством Сулажа, Пикассо. Почему Пикассо? Потому что в 60-е годы прошла целая серия его выставок в Эрмитаже, в Пушкинском музее. Если вы возьмете цикл Урманче «К Шурале», вы увидите эту линию Пикассо. В этой серии рисунков воплощена традиция натурного рисунка, идущего от неоклассического Пикассо 30-х годов.

«Из-за этого мальчика Урманче оказался в казахстанской ссылке»

– Кем еще он интересовался?

– Есть работы, которые навевают мысль о его интересе к Матиссу. Например, образ Тулпара, этого проносящегося в вечности и в пространстве коня с крыльями, дается не просто в контуре, чтобы понять эту фигуру, но там есть еще цветовые пятна, которые сопровождают это движение вперед. И это просто чистый Матисс. То есть Урманче воспринимал достижения мировой цивилизации, художественной культуры мира. Я был просто поражен, когда увидел его абстрактные работы 60-х годов. И делюсь с вами своей радостью обретения Урманче как интернационального художника, не замкнутого в национальной традиции.

«Я был просто поражен, когда увидел абстрактные работы Урманче 60-х годов»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ», на фото – памятник Баки Урманче

Кстати, знаете, как его арестовали во второй раз? Эту историю мне тоже рассказала Флора Вагаповна. Когда в 1935 году он освободился из Соловков, ему был запрещен, как тогда говорили, 21 город. То есть он не имел права в них появляться, и Москва входила в их число. Но кто-то сказал ему: Баки, ты должен ехать в Москву, там сейчас строится ВСХВ — всероссийская выставка, которая позже стала называться ВДНХ. Там требовались художники, которые могли бы делать монументальные росписи. А Урманче был авантюрист по духу и он приехал в Москву нелегально.

Он поселился у одной женщины, у которой был сын по имени Морад, а муж сидел в тюрьме. Урманче написал портрет этого мальчика, «Портрет Морада», он везде опубликован. А мальчика раздосадовало то обстоятельство, что с его мамой живет, как у себя дома, какой-то незнакомый дядя. Он сказал об этом первому попавшемуся милиционеру на улице, тот пришел к ним домой и попросил Баки Идрисовича показать документы. И из-за этого мальчика Урманче на 20 лет оказался в казахстанской ссылке. Но портрет замечательный, там столько любви!

Портрет Морада. 1935. Б. И. Урманче.

Фото: art16.ru

«Казанские живописцы — очень мощная школа. Нельзя сказать, что это только Фешин»

– Татарстанские живописцы-бренды – это Шишкин, Фешин, Урманче, Васильев, так? Харис Якупов относится к их числу?

– К Якупову, кстати говоря, я с годами отношусь все с большим уважением. Многие его работы просто поражают меня своей сделанностью. Вы знаете, я недавно участвовал в передаче «Наблюдатель» телеканала «Культура», которая была посвящена творчеству Павла Филонова. Филонов – это такое атомическое пространство мира, но при этом он очень ценил художников-реалистов. В его школе были ученики, от которых он требовал сделанности в картине. Вот чтобы был написан буквально фотографический портрет. Это гиперреализм, фотореализм, который возникнет уже в 60-70-е годы. У Филонова и его учеников это было сильно развито.

И в моем представлении Харис Абдрахманович – это сделанные, в филоновском смысле, картины. Вспомните образы его татарок 50-х годов. Вы видели, какие у них скулы? Как свет отражается, рефлексирует на их фигурах и лицах? Он как-то изнутри идет, эти картины светятся изнутри. Это поразительное мастерство, его у Якупова не отнять. Так что он большой мастер.

«Эти картины светятся изнутри. Это поразительное мастерство, его у Якупова не отнять. Так что он большой мастер»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

И вообще было такое поколение художников, которые тоже малоизвестны в Москве, но по сути они великие живописцы. Например, Николай Кузнецов, Андрей Прокопьев, Борис Майоров. Они могли бы получить известность союзного масштаба, если бы не были замкнуты обязанностями от местного Союза художников, который определял, где они должны работать, какие заказы выполнять, какие договоры подписывать. Например, Кузнецова подписали на железнодорожную тематику, он проходил как певец железнодорожных вокзалов и поездов. Потом ему сказали: ты должен писать индустриальные пейзажи. Казалось бы, какая может быть поэзия в строящихся корпусах Миннибаевского газоперерабатывающего завода? Но Кузнецов написал их так, что любой импрессионист позавидовал бы, такая там богатейшая палитра.

Прокопьев вошел в историю как мастер одного цвета – серо-серебристого. Это такое монохромное живописное мастерство, когда он представлял пейзаж, ограничивая себя в палитре. Очень маленькие акценты могли быть другого цвета – тут краплак, там красный цвет, там какая-нибудь зеленая краска, но в целом это богатство одного цвета.

Так что казанские живописцы – это очень мощная школа. И нельзя сказать, что это только Фешин.

– А из ныне живущих кого отметите?

– Современных татарстанских художников я знаю плохо. Я ведь уже 20 лет нахожусь вне казанского контекста, а на расстоянии судить очень сложно. Но молодежи явно не хватает хулиганства. Вся история искусства – это история вызовов, это даже неприличные поступки. Ты состоялся как художник, когда ты выбиваешься из рода приличествующих поступков. Нужен новый футуризм. Что-то такое, что радикально поменяло бы все представления о будущем.

Рустем Шакиров, Рамиль Гали

Родился в 1966 году в Ташкенте. Окончил юридический факультет КГУ имени В. И. Ульянова-Ленина.

В 2002-2005 гг. был директором галереи «Арт-Диваж» в здании Политехнического музея в Москве. В 2006 году создал и возглавил «Галеев-Галерею» (Москва).

Как галерист, куратор, искусствовед и арт-критик специализируется на русском искусстве 1920-1940-х годов. Издал более 50 книг и монографий, посвященных художникам «ленинградской школы», казанского авангарда, детской книги 1920-30-х. Автор статей в сборниках и периодической печати о художественном рынке. Работал экспертом международных аукционов в Лондоне.